Cómo un histórico calcetín colgó su delantal después de setenta y cinco años sirviendo el alma de la huerta murciana

Murcia amaneció el 31 de diciembre de 2025 con una ausencia. En la carretera de Churra, donde durante tres cuartos de siglo el letrero con forma de calcetín saludó a generaciones de murcianos, las sillas fueron apiladas por última vez, el horno guardó su calor y las brasas se apagaron sin testigos.

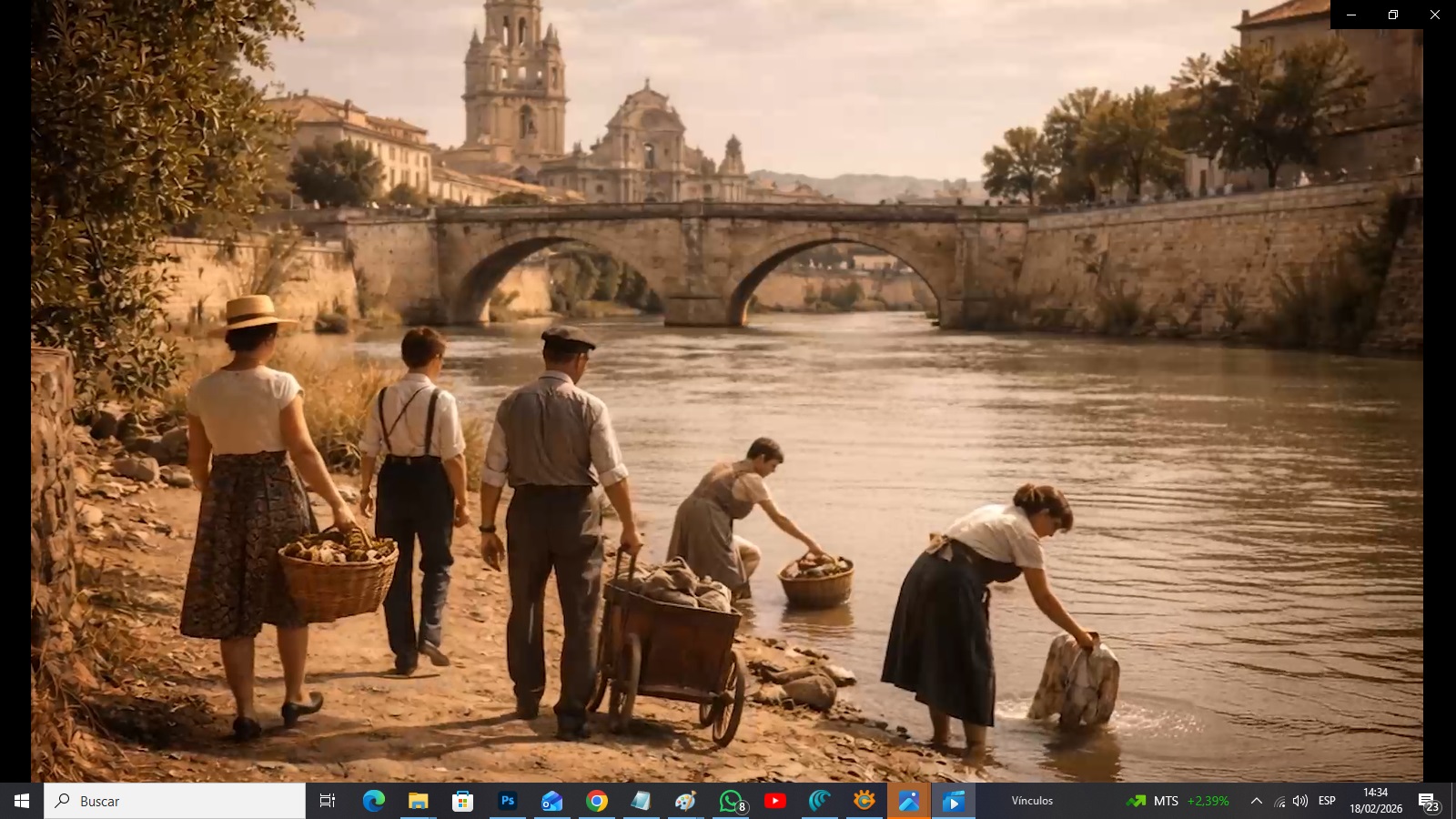

El Calcetín, aquel merendero nacido en 1950 en los márgenes de la huerta cuando la ciudad aún no había llegado hasta allí, cerró sus puertas tras setenta y cinco años de servir no solo platos, sino memoria colectiva. Y con él, la gastronomía regional perdió uno de sus últimos baluartes donde el tiempo se medía en cucharadas de michirones humeantes y en el crujir del pollo asado al rescoldo.

Todo comenzó con un café. José Teruel Fuentes y su esposa Dolores Martínez Olivares abrieron en 1950 un humilde bar en lo que entonces era campo abierto, junto al camino que conducía a Churra. Para colar el café de puchero, utilizaban una manga de tela que, en su forma y textura, recordaba a un calcetín. Cuando este no estaba a mano, improvisaban con el calcetín mismo. Los parroquianos, con la gracia popular que nombra lo esencial, empezaron a decir: «Vamos a tomar un café donde el calcetín».

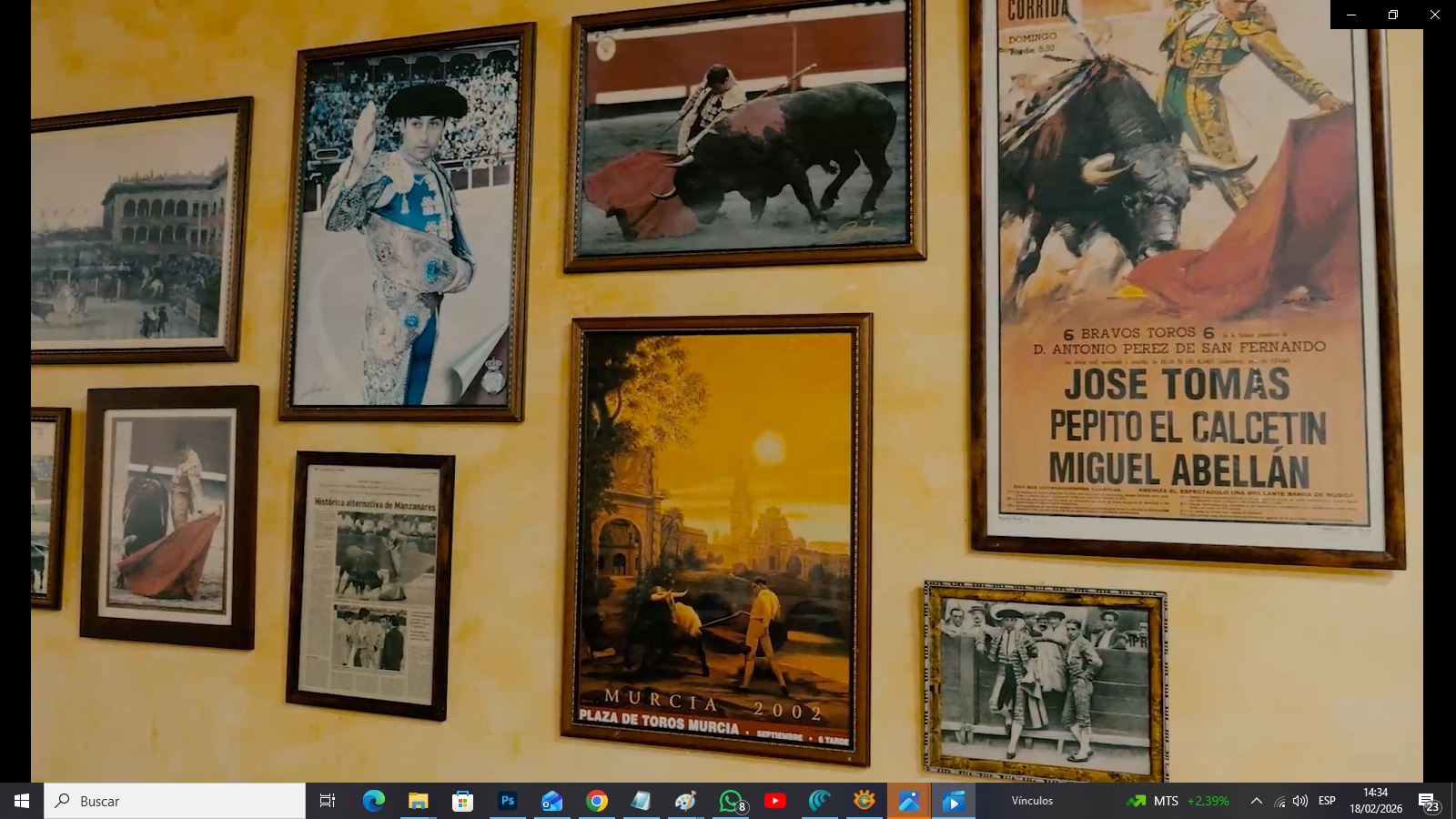

Así, sin pretensiones ni marketing, nació una leyenda. Cinco años después, en 1955, su hijo José Teruel Martínez —conocido para siempre como «Pepito El Calcetín»— comenzó a echar una mano en el local. Con el tiempo, se uniría Rosario Re Otalora, su mujer, y más tarde su hijo José Antonio Teruel Re, tejiendo una saga familiar que mantendría viva la esencia del lugar mientras Murcia crecía a su alrededor, tragándose la huerta pero respetando aquel rincón donde el sabor no se modernizaba: se perpetuaba.

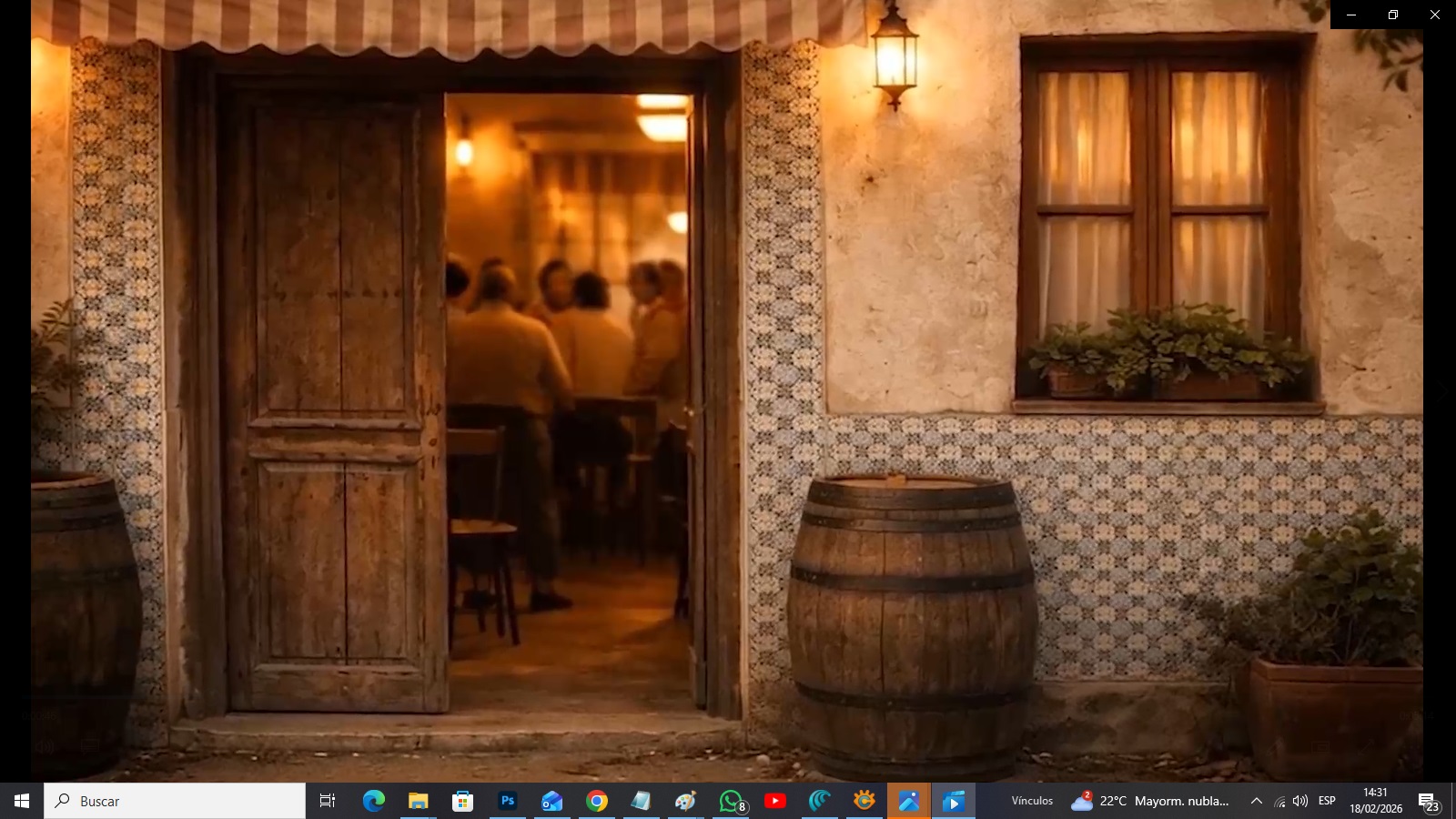

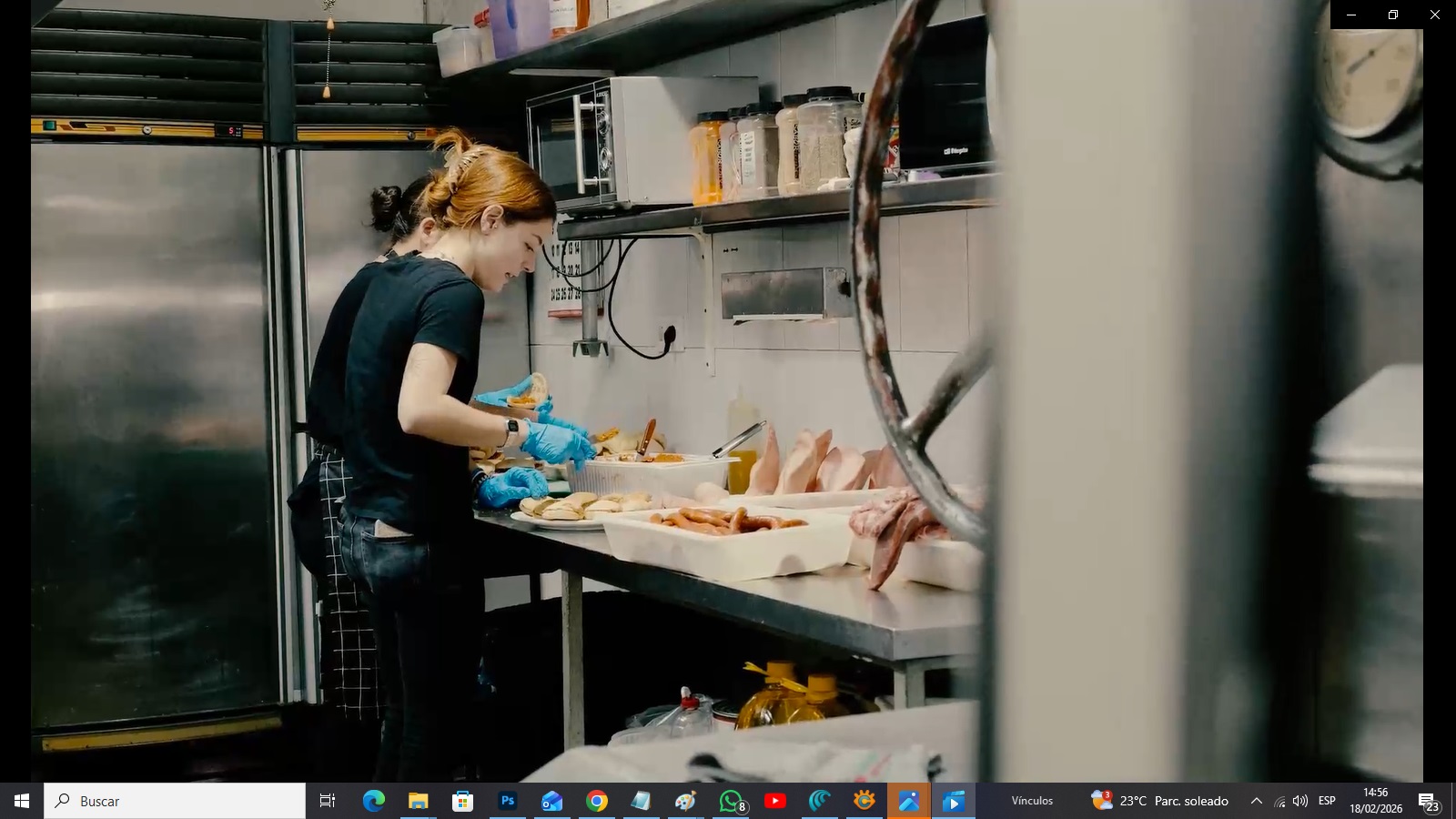

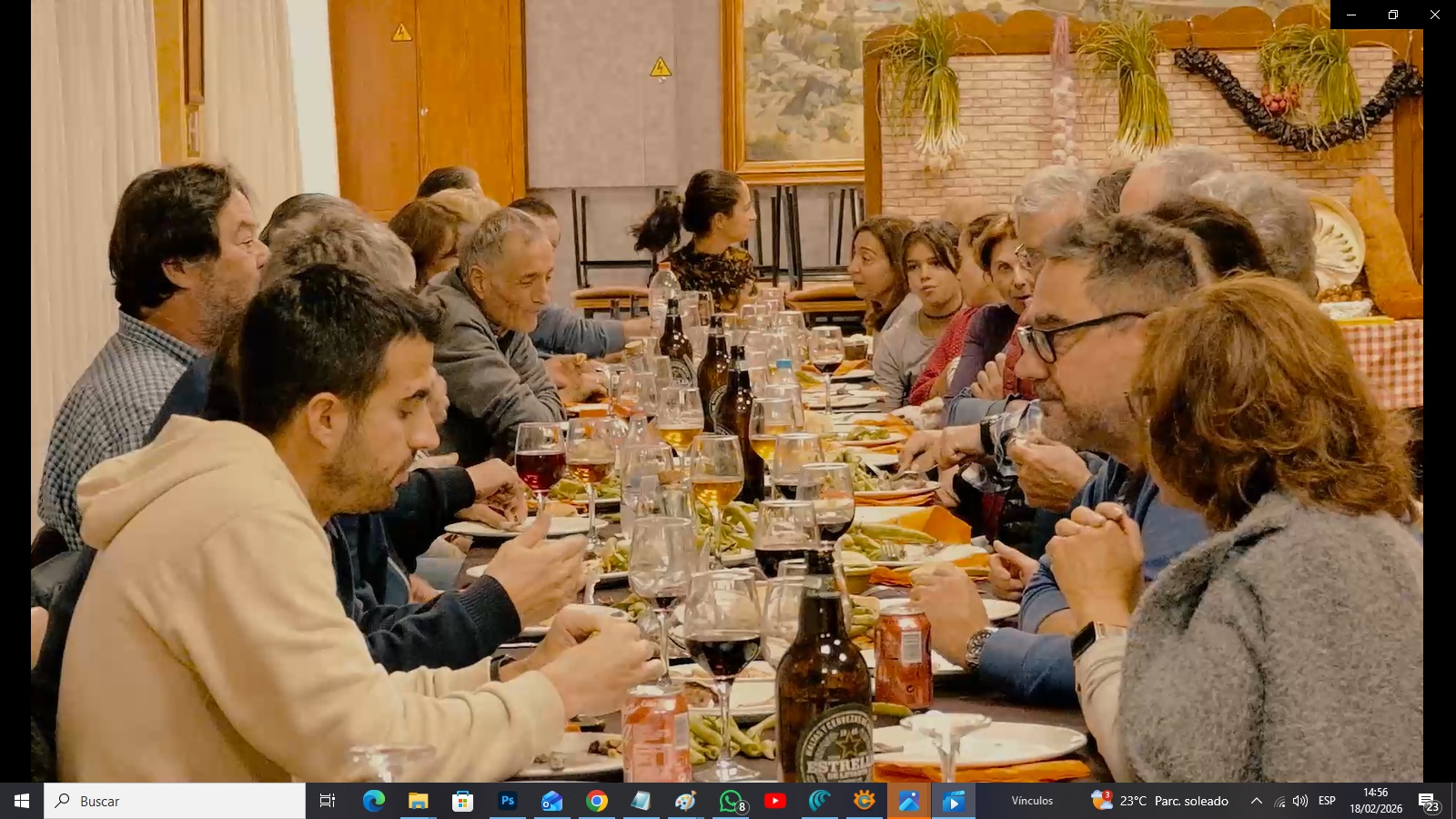

Quienes cruzaron el umbral de El Calcetín no solo encontraron una carta, sino un universo sensorial tejido con los hilos de la tradición. Su horno de leña, testigo mudo de décadas de asados, despedía el aroma del pollo a la brasa —su especialidad más celebrada—, mientras en la parrilla chisporroteaban chuletas de cordero segureño y embutidos de cerdo criado en la región. Las patatas al «ajo cabañil», con su aliño peculiar que ningún otro establecimiento lograba replicar, acompañaban guisos que sabían a domingo de invierno: michirones con su compango, arroz y habichuelas, mondongo reconfortante, gurullos de la abuela y gazpachos que rivalizaban en frescura con los andaluces más reputados. En días de lluvia, las migas aparecían como ofrenda sagrada; al finalizar, el bizcocho casero con cabello de ángel y el café de puchero cerraban cada comida como un abrazo líquido. Todo, servido en una terraza que daba a la carretera, donde familias enteras compartían mesas sin prisas, mientras el sol de la huerta acariciaba los mantelitos de papel.

Pero El Calcetín no era solo fogones: era gente. Francisco Alcántara Cánovas, «El Lute», se convirtió en leyenda por su don de ubicuidad: recibía al cliente en la puerta, le preguntaba qué deseaba beber, le indicaba la mesa y, para cuando el comensal se sentaba, la consumición ya reposaba sobre el mantel. Ginés Jiménez Zamora, cocinero, camarero y alma del lugar, respondía a cada petición con su mítico «¡Correcto!», mientras sazonaba con una mezcla secreta de sal, pimienta, canela, piñones y «cuñao» que guardaba celosamente en tarros de cristal. Charo Re, esposa de Pepito y guardiana de las recetas, supervisó las cocinas hasta su jubilación, asegurando que ningún plato perdiera el sabor de la primera hornada de 1950.

Por sus mesas desfilaron alcaldes y artistas, empresarios y estudiantes, novios primerizos y parejas que celebraban bodas de oro. El Calcetín fue el escenario silencioso de bautizos, cumpleaños y despedidas; el refugio donde se sellaron negocios y se sanaron penas con un plato de arroz caldoso. Su clientela no elegía el restaurante por moda, sino por pertenencia: allí se comía como en casa, pero con el privilegio de que otros limpiaran los platos.

En un mundo donde los restaurantes se reinventan cada temporada para seguir las tendencias, El Calcetín resistió con la elegancia de lo auténtico: sin chefs estrella, sin food influencers, sin menús degustación de veinte pasos. Solo brasas, huerta y corazón.

El cierre del histórico restaurante El Calcetín no fue anunciado con lágrimas ni ceremonias. Simplemente, cuando diciembre tocó a su fin, Pepito, Rosario y José Antonio decidieron que era momento de colgar el delantal. La gastronomía murciana queda huérfana de un referente que, como escribiera Salvador Serrano en el documental homenaje producido por Álvaro Campillo, «nos ofrecía esa cocina tradicional de la huerta, la de toda la vida, la que tan feliz nos hace cuando la degustamos». Pero más que entristecerse por su desaparición, quienes tuvieron el privilegio de sentarse en sus mesas guardan en el paladar el eco de sus sabores: el crujido de la piel del pollo, el perfume del ajo en las patatas, el dulzor del bizcocho con sorpresa.

El Calcetín no murió: se transformó en recuerdo. Y en Murcia, donde la memoria se transmite de boca en boca como una receta ancestral, su nombre seguirá vivo cada vez que alguien pida «un café colado como en El Calcetín» o susurre, al probar un michirón excepcional: «Esto sabe a cuando íbamos al Calcetín». Porque los grandes restaurantes no se miden por estrellas ni soles, sino por la huella que dejan en quienes los amaron. Y setenta y cinco años de sonrisas, platos humeantes y el ritual cotidiano del café filtrado en un calcetín son, sin duda, una huella imborrable. Gracias, Pepito. Gracias, Rosario. Gracias, Lute y Ginés. El último grano de café ya reposa en paz.